发布时间: 2024-12-11 作者: 安博体育手机版

当我们制作一款《文明》游戏时,有三分之一内容是已知必须出现在游戏中的,有三分之一是曾经尝试但有能力做得更好的内容,另外三分之一内容则是全新的。我想我是这些基本规则的制定者。

如果统计一下出现在游戏名称中的人名次数,在这个星球上,也许只有前职业橄榄球教练约翰·麦登(John Madden)比席德·梅尔(Sid Meier)更强了。

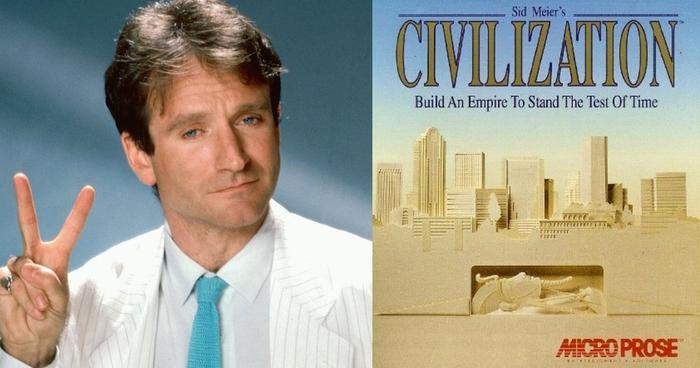

席德·梅尔制作游戏已有35年历史,这位设计师的作品包括《席德梅尔的铁路大亨》(Sid Meiers Railroad Tycoon)、《席德梅尔的盖茨堡战役》(Sid Meiers Gettysburg!)、《席德梅尔的海盗》(Sid Meiers Pirates!),以及《席德梅尔的文明》(Sid Meiers Civilization)系列。1982年,梅尔与朋友联合创办MicroProse工作室,制作了一批飞行模拟、海盗、铁路和人类历史等题材的游戏。而到上个世纪九十年代,梅尔在离开MicroProse后创办了Firaxis Games,并继续担任创意研发总监。

初代《文明》于1991年发售,该作的开发团队最早只有两名成员(席德·梅尔和布鲁斯·雪莱),最多时曾扩大到拥有10名成员。据梅尔本人在前不久的估计,初代的研发成本大约17万美元。

梅尔负责初代《文明》的编程、设计和美术工作。“对我们来说,它是一款大胆的游戏。”梅尔在今年GDC会议的演讲中谈到《文明》的研发时说,“我们将6000年的人类历史放到了640K(内存)里。”

根据Firaxis母公司Take-Two公布的多个方面数据显示,《文明》系列截止到目前累计销量已经接近4000万份。这个系列的最新一代作品《席德梅尔的文明6》在去年发售(虽然梅尔的名字出现在了游戏名称中,不过该作的主设计师是Ed Beach)。

在GDC会议期间,席德·梅尔与Glixel聊了近一个小时,分享了他当年创作《文明》的初衷。为何Firaxis为什么制作每一代《文明》作品都会更换主设计师,以及为什么他的姓名总是出现在游戏的包装盒上。

Glixel:在《文明》发售25周年之际,你对在游戏开发者大会上分享游戏的创作历程感受如何?

席德·梅尔:从第一代《文明》问世到今天,互联网、Mod、Reddit社区和移动游戏都出现了。这是一段漫长时光,发生了太多的事情,不过它们都发生在人们的有生之年。

在Firaxis,《文明》一直是我们的支柱作品。我们总是通过让新设计师负责开发,为这个系列带来新鲜感。这是《文明》的独特之处——每代作品都由不同的人主导。一旦做完了一部《文明》,你似乎就筋疲力尽,而其他人会带来一些新鲜想法。

席德·梅尔:这很有趣。布鲁斯·雪莱(Bruce Shelly)和我一起开发《文明1》,后来他到Ensemble工作室做《帝国时代》。《文明2》设计师布莱恩·雷洛兹(Brian Reynolds)后来制作了《国家的崛起》(Rise of Nations),索伦·约翰逊(Soren Johnson)参与了《孢子》的开发。

这些设计师毫无疑问都富有才华,想通过游戏表达自己的想法。但《文明》跨越大约6000年的人类历史,制作游戏会消耗他们的想法。在第一代《文明》后,我已经将我能想象到的所有东西都加入了游戏中……你希望做一些不同的事情。

席德·梅尔:最让我印象非常深刻的是在当时,我们无所畏惧。在《文明》之前,我们做了一款叫做《秘密行动》(Covert Action)的游戏,试图创作一个电脑生成的神秘故事。它失败了,不过那是我们的目标。

我在《文明》完成开发后动手制作作曲程序《CPU Bach》,而在《文明》前不久,我们还制作了公司第一款上帝视角游戏《铁路大亨》(Railroad Tycoon)。当时我们想:“市面上有上帝视角游戏《模拟城市》,它看上去很酷,我们也做一款。”

我们制作《文明》的想法则是:“让我们一起看看全世界的历史,将它填充到一款电脑游戏里。”

到了今天,游戏作品有界限明确的分类,你可以在各类型的框架下制作游戏。但我们那时候根本还没有游戏类型一说。《海盗》(Pirates!)很可能是继《Seven Cities of Gold》之后的第二款开放世界游戏,我们想,“让我们将角色扮演、动作、叙事和冒险融合到一起。”所以游戏制作的乐趣在于开辟新天地,或者探索某个新领域,创造一个新的设计领地。在那个年代,我们真的做了很多创新和尝试。

我们发现,《文明》之所以催生出“下一回合”的现象,是因为玩家总是会在脑海里预测下一回合、3个回合或者8个回合后将会发生啥。你可以同时做很多事情。你在探索整个大陆,与不安分的邻居们打交道,所以你始终对未来会发生啥感到好奇。

一款优秀的《文明》游戏具备这种素质,而某一些程度上这也跟游戏的回合制玩法有关。你有时间去想象接下来将要发生的事情,并谋划自己的应对策略。你一边规划自己的策略一边猜测游戏中会发生啥,例如成吉思汗即将出现,或者有人比你更早完成奇迹等等。

《文明》的基本规则简单,不需要花很大力气就能弄清楚。你在一些明确、直观规则的框架下制定策略。虽然游戏中的所有系统都直接易懂,但各系统之间的互动很有趣,你需要考虑到它们的相互关系,做出对自己最有利的有趣决定。

席德·梅尔:确实有一些。玩《文明》不要求你研究历史,不过每个人内心深处都会对历史有好奇心。无论甘地、成吉思汗或凯撒大帝,你总听说过一些富有传奇色彩的伟人名字。你还可以发明和使用电、车轮和火药等技术,这让你感觉自己很聪明。

游戏反映了人类文明的一些基本事实,但我们无意用它来解释文明的演变方式。我觉得《文明》在某个方面做得不错,那就是它很好地展示了看似细小的转折点,也有一定的可能引导历史朝着完全不同的方向发展。

我们倾向于认为历史发展的轨迹具有必然性,但《文明》让人们明白,通过一些细微的改变,历史有可能变得跟今天完全不同。

Glixel:在播客《History Respawned》的一期节目中,两位热爱《文明》的教授和历史学家谈到,这款游戏解释了一些不太主流的学术观点,包括历史的进步和优越文明的概念。

席德·梅尔:我认为我们接受了文明的进步理论。我知道这可能引发争议,但它几乎是游戏的固有特征——你总是希望感觉自己有取得了进步,慢慢的变强大。

事实上当我们最初设计游戏时,我们曾考虑让玩家在游戏中体验从文明崛起到堕落的感受。我们的想法是让玩家遭受挫折,在那之后变得更强大,但我们得知玩家一旦遭遇重大挫折,他们就会退5个回合重新加载。没人愿意遭遇挫折。

席德·梅尔:《海盗》是名称包含我的姓名的第一款游戏。关于这件事,业内流传过许多说法,但我记得起因是当时我跟在MicroProse的合作伙伴比尔·斯蒂利(Bill Stealey)进行了一次对话。我说:“我在制作这款海盗游戏,我觉得这是个不错的主意。”

比尔认为我们应该做更多的飞行题材游戏,他说:“好吧,把你的名字加到游戏名称里。这样一来,那些喜欢你制作的《沉默舰队》(Silent Service)、《F15:猎鹰行动》等模拟游戏的玩家就会知道《海盗》是你制作的,就非常有可能愿意试试这款游戏。”

于是我们就那么做了。《海盗》卖得十分好,所以久而久之,这就变成了一种惯例、营销手段,或者是早期的品牌化方法。

Glixel:《文明》的续作仍然是席德·梅尔的游戏吗?或者它们只是冠以你的名字,就像我们正真看到的某些小说那样,如《汤姆克兰西的支持与捍卫》(作者Mark Greaney)?

席德·梅尔:我认为它们都忠实于《文明》的核心规则。我们将其称为“三分之一、三分之一和三分之一”理念。

当我们制作一款《文明》游戏时,有三分之一内容是我们已知必须出现在游戏中的,有三分之一是我们曾经尝试,但有能力做得更好的内容,例如宗教或间谍系统。另外三分之一内容则是全新的。我想我是这些基本规则的制定者。

不过,来自其他人的新想法也很重要。作为一个品牌标识,我对我的名字出现在这些游戏名称中并不会感到不舒服,因为它们都延续了《文明》系列的核心设计理念,但我不会声称每个好点子都是我想到的。

席德·梅尔:如果我正在创作,玩游戏的时间会减少,因为制作新游戏比玩其他游戏更有趣。我不是一个超级核心玩家。当《我的世界》发售时,我花了很多时间来玩。我喜欢《极限竞速》《GT赛车》,还玩过一段时间的《坦克世界》。

席德·梅尔:我是教堂现代乐团的导演。我们有一位正式的教堂风琴手,不过如果他不在,我可以替补。

席德·梅尔:从某一些程度上讲,确实是这样。当创办MicroProse时,我们甚至开玩笑说,不会让任何人在我们的游戏里死亡。在《海盗》中,你可以在船沉没之前跳船;在《铁路大亨》中有一幕场景:火车驶向一座断桥,但售票员可以在最后时刻跳出火车逃生。

我有个儿子,如今他已经成年,不过他在小时候会跟我一起玩游戏。暴力是游戏和现实世界的一部分,但如果你希望制作一款游戏,无缘无故的暴力并非必不可缺。

席德·梅尔:通常情况下,游戏会让玩家进入另外一个世界,扮演另一个角色。你可以做你在真实的生活中很可能永远无法尝试的事情。你没机会统治一个文明,驾驶一架战斗机,或者成为一名海盗。玩游戏是表达自我的一种方式,游戏让玩家们能够在一个有趣的世界里表达自己,并获得良好的体验和成就感。

席德·梅尔:在家用电脑出现前,我会使用玩具兵和砖块设计游戏。我总是试图理解游戏的规则,以及它们吸引人们的原因。例如我会观看足球比赛,分析球队战术,每个球员都在做什么,所以我总是对有趣的结果背后的规则充满了好奇心。

我并没有期盼成为一名游戏设计师。当我年轻时,设计游戏根本还不是一份职业,而我对制作像《Monopoly》和《Sorry!》那样的游戏也没有兴趣。

我在大学学习编程,但编程是属于科学家们的事情,不是用于制作游戏的。直到我从大学毕业,得到一台Atari 800电脑时,我猛地发现它很适合用来玩游戏。

所以我在正确的时间出现在了正确的位置上,当行业刚刚兴起时开始制作游戏,能够直接进行各种试错和创新。

Glixel:在你和比尔·斯蒂利创办MicroProse之前,你从事什么工作?

席德·梅尔:大学毕业后我找了一份工作,是为一家百货商店设计收银系统——当时他们开始替换人工收银机。这是一份老套的工作。后来当Atari 800问世,我发现它集成了颜色和音效,我能够正常的使用它制作很酷的游戏。

席德·梅尔:七十年代末或者八十年代初。我制作了几款游戏,第一款跟《太空入侵者》非常相似,是卡带游戏,我用汇编语言为它写了程序。我们当时还在摸着石头过河,琢磨究竟该怎样设计游戏。我还制作了几款包括一款《吃豆人》风格游戏在内的作品,在那之后我就跟比尔共同创办了MicroProse。

席德·梅尔:我和比尔在同一个地方办公,他也有一份正式工作,对刚刚兴起的电脑游戏感兴趣,想创办他自己的公司。在MicroProse,我制作游戏,他负责销售。

席德·梅尔:这在今天十分艰难。市场变了。人们设计的游戏数量太多,曝光率却很低。如果在今天创办一家游戏公司,困难程度简直让人难以想象。

整个世界都变了。无论音乐、游戏或其他娱乐产品,人们的选择都太多了。我们接收的信息也已超越我们所能消化的范畴。在我创办公司的时候,平均每一两个月会出现一款好游戏,但到了今天,每天都有100款优秀的游戏进入市场。

席德·梅尔:我对技术很感兴趣,尤其是音乐技术。每当有新键盘进入市场,我都会研究研究。我们还在等待虚拟现实(VR)市场出现一款杀手级应用,也许不会等太久了。我自己有一辆特斯拉,所以我觉得我已经很潮啦。

席德·梅尔:当我与游戏玩家对话,有时我会感到温暖。有玩家告诉我,他们不得不辍学,但这一些孩子的历史或地理知识让他们的老师感到惊讶。

前不久发生的一件事情更让我难忘。我们举办了一场叫做FiraxiCon的玩家聚会活动,来自世界各地的玩家汇聚巴尔的摩,与游戏设计师们见面。那是我第一次跟带着儿子或女儿一起来的《文明》玩家见面——他们和儿女一起玩《文明》。他们将《文明》介绍给儿女,就像向儿女介绍自己最喜爱的棒球队。

两代人游玩同一款游戏,如果《文明》系列只出前两代作品,这是不有几率发生的。

席德·梅尔:我对历史着迷。不过与此同时,我也对铁路、飞机和海盗着迷,它们都曾是我游戏的主题。

席德·梅尔:我从小就对它们感兴趣,直到今天依然如此。当我成年后,我可以思考怎样将它们设计成为游戏,让玩家感受到它们的趣味。

我制作的所有游戏,都是我想玩,但在当时还没有一点人制作的作品。为了玩到这些游戏,我不得不将它们做出来。